碧绿的右江如翡翠缎带蜿蜒在八桂大地,滋养着这片红色沃土。当中交一航局投资建设的百色市南北过境线北环线,与这条母亲河的律动交汇,一座银色的“巨龙”——治塘右江特大桥拔地而起,另一道“银龙”也随之成长:伴桥五年的项目主管施工员银龙,从青涩小白蜕变为技术管理复合型人才。745个日夜,大桥与匠人以“双龙共舞”之姿,攻克斜拉桥建设的重重难关,在红土地上筑起一座带温度的工程丰碑。

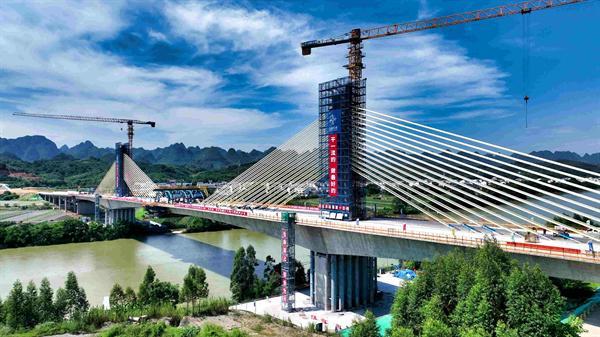

2022年9月17日,治塘右江特大桥首根桩基钻入右江岸边,彼时的银龙还是跟在老技术员身后记笔记的新人。作为北环线唯一的特大桥、关键控制性工程,464米的斜拉桥从诞生之初就直面挑战:挂篮施工需承载数百吨重量,精度直接决定梁体合规性;复杂地质暗藏岩层裂隙,右江河谷昼夜温差还会加剧桥体形变,每一项都需以专业作答。

银龙的“成长第一课”,始于挂篮施工“毫米级精度”的坚守。挂篮是斜拉桥“空中作业平台”,钢筋间距、模板平整度都是后续浇筑的“基准线”,任何毫米之差都可能导致梁体受力失衡。清晨六点,薄雾未散,银龙已拿着卡尺在施工现场巡查。从锚固螺栓扭矩到走行轨道平顺度,他都反复核对,笔记本上满是数据、标注与示意图:“挂篮是安全防线,多一分较真,大桥就多一分稳固。”

传统挂篮管理流程模糊、责任不清,银龙主动请缨带队驻扎现场。白天跟着工人跑流程、记数据,晚上召开研讨会直到后半夜,“我们制定的不仅是一份施工清单,更是一份沉甸甸的责任状。”最终,团队梳理出7大类、34大项、64小项的精细化施工清单,创新实施“工序签字确认制”:上道工序不达标,下道工序绝不启动。这份挂篮施工的“导航图”,让大桥“骨架”在标准中成型,也让银龙从“跟着干”迈向“领着干”。

右江河谷的“温度”,是治塘右江特大桥建设中最特殊的“对手”,也是银龙成长路上最深刻的“考题”。这里的冬季气温超20℃,盛夏时桥面地表温度高达58℃,昼夜温差让桥体单日标高起伏可达8公分。“刚支好的模板,中午被晒得‘长个儿’,凌晨再测又缩回去,像跟我们捉迷藏。”生产经理岳续红的笔记本上,每小时记录着标高、气温、天气等热胀冷缩博弈的“数据密码”,而银龙的战场,则在更精细的斜拉索施工中。

斜拉索是斜拉桥的“生命线”,应力控制决定大桥稳定性。当进入斜拉索张拉阶段,团队遭遇了棘手难题:随着每股钢绞线的张拉,斜拉索梁端锚点与塔端锚点的相对距离不断缩短,已张拉钢绞线的工作长度同步缩短,导致已张拉钢绞线所持索力不断变小。年轻技术员守在监测仪器旁,熬了几个通宵后忍不住疲惫,银龙递过一杯水:“从发现问题到解决问题靠的是耐心,这是行业共性难题,要靠系统分析和耐心突破。我们得把每一轮张拉的影响测准理清。”这一试就是40多个日夜,团队“全天候监测”,白天采集张拉数据,夜间比对分析结构响应,一旦发现异常便立即现场复核。

深夜,通过持续积累和数据对比,银龙逐渐洞察到索力递减与张拉顺序间的内在关联。在一个深夜,他激动地拨通团队电话:“明确了!结构变形确实会导致前索应力有规律下降!”基于此,他还创新提出“等值递减法”,通过精确计算每根钢绞线的超张拉量,系统补偿前索应力损失,最终将张拉精度误差控制在2%以内,为大桥毫米级合龙打下了基础,银龙也从“技术执行者”成长为“创新推动者”。

大桥0号块浇筑时,百色酷暑使得钢筋模板内部温度达50℃,狭小空间里闷得像“铁皮烤箱”。银龙跟着工人轮流钻进箱体作业,振捣棒的轰鸣声震得耳朵发麻,汗水滴在钢筋上瞬间蒸发,安全帽内衬湿透紧贴头皮,脸上满是汗与灰的“泥痕”。为降温保质量,银龙和作业班组想出“土发明”:将巨型冰块搬进箱体,架鼓风机送寒气。感受着冰与火的交融,银龙读懂了“匠心”的真谛--不仅是对精度的执着,更是对每一个细节、每一位工友的双重责任。

2024年端午,右江遭遇“龙舟水”,大雨轮番浸袭工地,彼时距合龙仅一步之遥。“雨停就是冲锋号!”银龙带队守在合龙段旁,实时监测桥面标高变化。雨一停,他们冒雨冲上桥面,雨衣滴水、鞋子沾泥,他们仍细致测量调整。

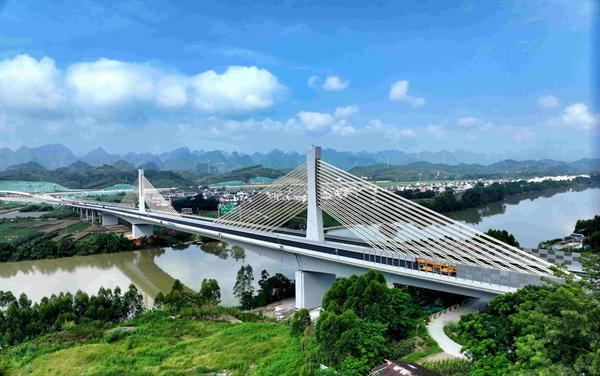

2024年9月20日,治塘右江特大桥提前42天胜利合龙。当检测车平稳驶过桥面,轮胎与桥面接触的声音清晰而沉稳,建设者们黝黑的脸上终于绽放出笑容。银龙蹲下身抚摸合龙缝,指尖传来的冰凉触感里,藏着745个日夜的坚守与成长。

夕阳下,桥身如巨龙卧波,银龙身影与大桥轮廓重叠--五年间,大桥成为横跨右江的“动脉枢纽”,而银龙也蜕变成长为一名能独当一面的现场管理工程师。“双龙共舞”,舞出的不仅是工程建设的技从无到有,也是一代建设者在磨砺中成长的匠心答卷。

如今,百色北环线贯通,大桥承载着老区人民的期盼驶向未来。而银龙的故事仍在继续,他如大桥钢索般坚韧而执着,在更多建设现场书写着“匠心筑梦”的篇章,让“双龙共舞”的精神绽放璀璨光芒。(杨英 牛洋洋)

官方公众号

官方视频号

官方微博号

官方百家号

官方抖音号