本报记者 王海霞

深圳蛇口太子湾,一座374米的摩天大楼正拔地而起。招商局太子湾大厦,这座以“灯塔”为灵感的超高层建筑,不仅是未来的招商局总部,更承载着建筑业向智慧、绿色、无废转型的标杆意义。

中建二局华南公司从设计到施工的全周期无废建造,打造了一座真正“会呼吸”的地标建筑。记者走进施工现场,揭秘地标建筑在健康监测、智慧建造、绿色施工、综合利用等方面的新突破。

科技赋能超高层精准施工

提到深圳,绕不开“科技”一词。太子湾大厦项目响应大湾区建设发展规划,力求高度之外的智慧科技新突破,将在年底实现临海矗立。

“项目应用了建筑业十大新技术中的9大项、30小项,还使用了双曲面幕墙BIM预拼装、钢结构铸钢节点3D扫描定位等技术。”项目技术总工侯景强介绍,太子湾大厦项目的外框钢结构包含大量斜柱与圆管钢梁相贯焊接节点,按传统施工误差可能会达到厘米级,项目采用BIM建模+3D扫描技术,通过提前模拟拼装,将误差控制在2毫米以内,并在塔冠部分优化了36个复杂节点,减少返工钢材150吨。同时,项目借BIM技术模拟施工全过程,检测出核心筒与幕墙龙骨部分仍有12处深化设计节点,及时优化后减少拆改垃圾达50吨。

超高层施工最大的挑战之一是垂直运输,项目高峰期单日运输量超300吨材料,传统管理易导致电梯拥堵。为此,项目引入智能调度系统,使运输效率提升40%,减少设备空载能耗15%。“通过智慧工地平台,我们实现了垂直运输的电梯智能调度,从源头降低了因等待产生的能耗。”侯景强说。

项目创新地将无人值守系统和鹰眼巡查深度融合,犹如为工地装上“慧眼”和“大脑”,可以24小时精准识别安全帽佩戴、火灾隐患等12类风险场景,将传统被动式安全管理转变为智能主动防御,使事故预警效率实现大幅提升。

传统建筑监测往往存在建造与运维两阶段脱节的问题——施工阶段只关注临时结构安全,运维阶段才开始监测永久结构。但对于太子湾大厦这种结构复杂、安全要求高的超高层建筑,“分段式”监测模式或导致关键数据的缺失。为此,项目从施工伊始就对大筏板、核心筒等关键永久结构进行智能监测。“通过布设高精度传感器网络,不仅实时掌握施工安全状态,更持续追踪永久结构从建造到使用的完整‘健康档案’,为超高层项目的高质量建设保驾护航。”侯景强说。

全周期减废的绿色方案

太子湾大厦项目是生态环境部固体废物与化学品管理中心和中国建筑股份有限公司技术中心第二批“无废工地”建设试点最优秀项目之一,作为国家绿色建筑三星级标杆工程,通过全生命周期技术创新实现了建筑垃圾源头减量、材料高效利用的“无废建造”,为行业可持续发展提供了可复制的样板。

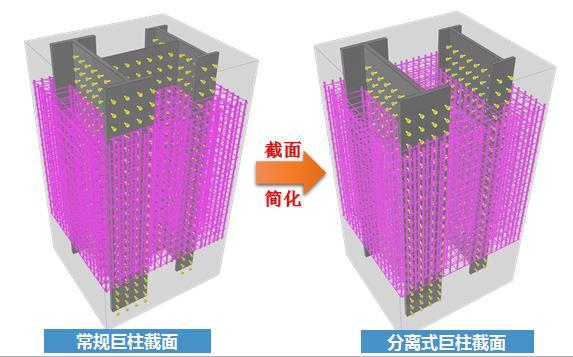

“超高层建筑的钢材成本占比高达20%—30%,每节约1吨钢材,就能减少约1.8吨二氧化碳排放。”侯景强介绍,太子湾大厦项目通过结构优化,大幅降低了钢材消耗。其中,项目创新应用国内首创的“分离式型钢SRC巨柱”技术,将传统巨型钢柱拆分为独立单元,不仅节省钢材369吨,还降低了运输和施工难度,经同济大学专家团队验证,优化后的大厦抗震性能优异,为超高层建筑提供了更高效的解决方案。

随着超高层建筑结构复杂多变,爬模结构也朝着工作高度越来越高、倾斜角度越来越灵活的方向发展。项目突破传统垂直施工限制,研究出一种智能爬模系统,该技术通过可调角度轨道和智能支撑结构,使模板在39—44层的百米高空中沿着建筑外立面斜向爬升,破解了项目核心筒内收3.55米的施工难题。这项搭载了智能传感器的“黑科技”,能随时感知风力大小、模板位置,遇到台风等突发情况可以自动调整,让盖楼变得更低碳、更智能、更高效。

太子湾大厦项目“无废建造”做法多点开花,比如:用热轧H型钢替代现场焊接,减少了约20吨焊渣废料的产生;幕墙单元体100%工厂预制,实现工地“零切割”;定制4.5米层高ALC墙板,实现‘一板到顶’安装代替现场拼缝,大大减少了抹灰量;装配式制冷机房更是采用了模块化预制安装,现场几乎没有废料产生。

在技术创新驱动下,项目已申请发明专利6项、国际发明专利2项、实用新型专利35项,发表核心期刊论文12篇,并获得2项国际先进科技成果认证。随着“无废城市”试点推广,这种全周期减废方案也有望在更多项目中落地,推动建筑业向更高效、更环保的方向发展。

每一吨垃圾都有“绿色归宿”

超高层建筑是智慧建造新技术的试验田,不可避免地将产生建筑废弃物;但太子湾大厦项目的建筑废弃物正经历一场华丽蜕变——碎石变身再生混凝土,废钢筋改造成施工工具,旧模板制成环保设施。这个工地用创新实践,书写着“变废为宝”的绿色故事。

项目建立了“深圳市首个超高层建筑垃圾动态管理系统”,对建筑垃圾实施身份追踪。从该平台可以直观看到,项目开挖产生的碎石被送往1.8公里外的搅拌站,经过科学处理制成再生混凝土,由此一来,碎石利用率可达90%,更减少了天然砂石开采。废旧钢筋在这里也获得了二次利用的机会,它们被变成灭火器笼、定位筋、水篦子等实用工具,连废钢板都被焊接成套管止水环……这一系列创新实践不仅节约了建造成本,更探索出建筑业绿色发展的新路径。侯景强表示,项目施工现场建筑垃圾综合利用率达81%,远超行业平均水平。

值得一提的是,项目还成立了以项目经理为组长的“无废工地建设指导小组”,并设立技术指导、环保专员、实施管理、监督管理、物资管理等管理岗位,严格执行《深圳市建设工程安全文明施工标准》,采用可拆卸、可重复使用的临时设施,最大限度降低施工对环境的影响。

从“智慧大脑”到“绿色基因”,太子湾大厦正重新定义超高层建筑的可持续范式。这座“灯塔”不仅照亮了蛇口的天际线,更指引着建筑业向无废未来迈进。

官方公众号

官方视频号

官方微博号

官方百家号

官方抖音号