编者按:

从“大国重器”的硬核实力到“数字孪生”的虚拟赋能,从“零碳建筑”的绿色承诺到“智慧家居”的温情体验……9月10日—14日,以“科技赋能‘好房子’”为主题的2025年中国国际服务贸易交易会工程咨询与建筑服务专题展在京启幕,本报记者探访专题展,记录领头企业用科技赋能美好生活,让“好房子”成为幸福实景的新答案。

智能建造未来已来

中建三局定义第四代住宅

在中建三局的展台上,一座微缩的未来建筑正拔地而起——这不是普通的模型,而是标志着中国建造进入全新阶段的“现场工业化建造集成平台”。在这个由中建三局自主研发的平台上,集成了系列施工装备及建筑机器人,可数据驱动装备及建筑机器人作业。包含楼栋建设过程中所需要的多个设备,如同一个可移动的“立体”工厂,可以打造出施工现场的工厂环境。

在充满科技感的展区内,最引人注目的当属正在平稳运行的现场工业化建造集成平台模型。只见四根坚实的支撑立柱稳稳落地,组成了一个可自由升降的立体轨道。技术人员在现场演示时介绍:“这个自动升降系统就像给建筑装上了电梯,在不影响内部施工的同时,整个工厂都能沿着外墙平稳爬升。”

记者看到,这个可移动的空中工厂正在同步进行多工种作业。演示屏上,智能塔机正在自动识别构件信息,灵巧的吊具旋转着将预制构件精准吊装到位。“相比传统方式,这项技术让施工效率提升了30%以上。”现场工程师一边操作控制面板一边解释道。

展台另一侧,武汉市首个正式获批的第四代住宅项目——中建壹品汉韵公馆的实景模型前围满了观众。人们惊喜地发现,这里的空中花园采用层叠错动的创新设计,两层通高的院落里绿意盎然,自动滴灌系统正细心地呵护着每一株植物。

“我们实现了103—109%的得房率,真正做到‘零公摊’。”讲解员指着户型模型详细介绍,“您看,1.2米加高的钢化夹胶玻璃栏杆既保障安全,又不会遮挡视野;分户安装的磨砂玻璃巧妙守护每家每户的隐私。”

据悉,该项目广泛应用了中建三局自主研发的智能建造成果,如模块化卫浴将卫生间结构“拆解”为不同模块,工厂预制墙地面、洁具、管线等核心组件,现场快速组装,像搭积木一样,在工地现场进行全干法拼装,最大程度减少了施工湿作业,实现“即装即用”,极大提升建造效率,兼顾效率、质量、灵活、环保四大优势。

走进现场体验区,让人仿佛提前走进了未来之家。轻轻触摸中央智能面板,空调立即进入舒适模式,新风系统悄然运转,净水系统准备就绪。当工作人员模拟燃气泄漏时,智能报警系统瞬间通过手机发出预警,引得观众连连赞叹。

“这不仅是在建造房子,更是在创造一种全新的生活方式。”中建三局现场负责人表示,我们将智能建造与人文关怀完美融合,让每个细节都在诉说:这就是人民群众向往的高品质居住体验,从而打造得房率更高、品质更优秀、体验更舒心的“好房子”,为助力构建房地产发展新模式,更好满足人民群众高品质居住需求提供示范样板。

在这个充满创新活力的展台上,中建三局用科技与匠心向世人证明:中国建造正在智能化的道路上加速奔跑,未来已来。

解锁数智技术

广联达深度融入建筑全产业链

作为数字建筑平台服务商,广联达在2025年服贸会上发布了最新产品、详细解决方案,展出了智能硬件,深度参与,精彩不断。在8号馆广联达展台前,广联达智能硬件产品线高级需求工程师陈学伟为我们介绍和展示了智能塔吊的全场景解决方案。

他说,广联达智能塔机-超级远程驾驶系统相比传统塔吊,一是传统塔吊的司机需要爬到塔上进行吊装作业,特别是对于一些高桥墩和超高层工程,高度能达到数百米,爬塔不但费时费力,而且十分危险。“通过我们的远程驾驶系统,塔司在塔下的智能远程驾驶舱就可以安全、精准、高效地完成全场景吊装作业任务,这主要得益于我们自主研发的AI超感知-视觉系统,这套系统创新性融合了AI视觉重构、AI激光雷达点云识别和AI视频自动跟踪技术,解决了困扰行业已久的塔下驾驶视野窄、高度视觉差大等难题,让我们的超级远程驾驶真正在实际生产环境中得到应用。”他解释说。

据了解,广联达的产品基于AI环境感知系统,能够实时获取塔吊周边的障碍物信息,包括周边的临塔信息、建筑物信息和限行区等。同时,在AI主动防碰撞系统的实时监测下,系统一旦预测到塔吊有碰撞风险,就能够及时进行声光报警,并且会主动减速制动,能够减少80%以上人为原因导致的碰撞事故,这让塔吊的驾驶更加安全和高效。

目前,广联达的智能塔吊系统已经在全国100余个项目中得到了深度应用,并且在海外市场也获得突破。除了提供详细解决方案,广联达还在9月12日带来了《建筑企业AI应用行动指南》白皮书。该白皮书是继2024年首部《广联达行业AI大模型》发布后,广联达再次重磅推出的第二本AI白皮书。该白皮书的推出标志着广联达在“产业AI”实践路径上的进一步深入,其实践重心由技术平台构建迈向企业场景落地,系统提出可操作、可落地的行动框架,为建筑企业推进AI应用提供了清晰可行的行动参考。白皮书的推出,一方面,可以通过深度洞察行业实践中的典型问题,帮助建筑企业认清误区、厘清路径;另一方面,通过构建一套具有系统性、前瞻性且可操作、可落地的AI应用行动框架,为建筑企业推进AI应用与能力建设提供切实可行的方向引领与实践指引。

同日,广联达还发布了其全新产品——广联达云计价平台GCCP7.0。该产品围绕项目全过程造价编、审工作提供计价工具+数据一体式造价编制服务。

广联达云计价产品部总经理徐亚娟表示,广联达云计价平台GCCP7.0实现造价编审市场化多元依据全面应用 ,计价工具端覆盖概算、预算、进度结算、结算等全过程造价业务,提供编、审、清、协同一站式应用,助力全过程造价编审效率质量双提升。同时计价工具端全面适配24清单计量、计价规则标准,与行业数据数据库、企业数据库联动,实现清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式,AI质控,AI清标和云宝助手进一步提升了检查效率与实时服务能力,构建了高效的人机协作生态。

构筑工程机器人全生态

北京建工勾勒智慧城市图景

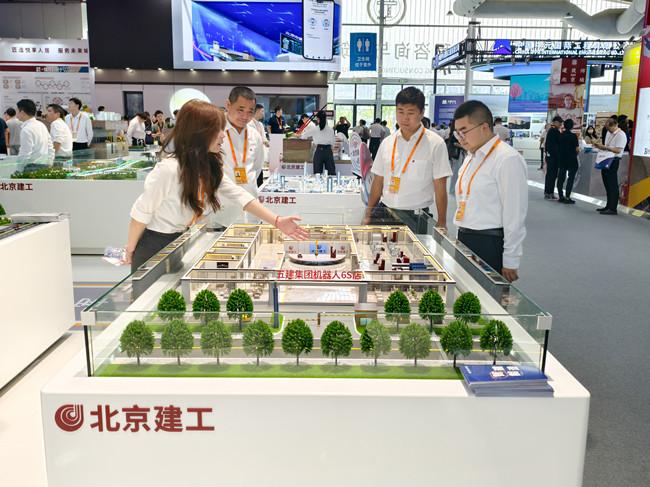

“咚!咚!咚咚咚!咚咚咚咚!”9月10日下午,伴随着激情和富于节律的大鼓敲击声,服贸会8号馆工程咨询与建筑服务专题展上体量最大、展示成果最丰富的北京建工展区正式拉开序幕,60余项展品、近600平方米的沉浸式展区,向公众展现出这家与新中国共同成长的首都功勋国企在数智浪潮下聚焦产业集成创新,以“好房子、好社区、好城市”三位一体智造方案服务未来城市的实践成果。

今年的服贸会现场,成立于1954年的北京建工五建集团大鼓队迎来了“最年轻”的新成员——工程建造人型机器人,通过指令的学习和训练,手持鼓槌的机器人鼓手节奏沉稳,与老鼓手“人机对打”丝毫不落下风,一阵力道十足的鼓乐将现场气氛推向高潮。

亮相服贸会,北京建工的“机器工友”们的技能可不止打鼓。在8号馆门口的北京建工室外展区,观众可以一揽子体验应用到工程建筑行业从智能建造、有机更新到智慧运营,全过程、全场景的各类机器人装备,直观触摸工程建造行业的最前沿,颠覆参观者对传统工地的固有印象。

记者在这里看到了用于智能模板加工,可以将误差控制在0.1毫米内的加工机器人,可以72小时完成异形构件“打印”制作的3D打印机器人,往来穿梭展厅和室外展区的“跑腿儿”机器人将成为未来社区便民服务的关键角色,兼顾社区居民的便捷与安全,急难险重和抢险救灾现场的多模块多用途机器人平时可做指挥中枢,战时成为抢险尖兵,守护韧性城市的整体安全……

“这不仅是设备升级,更是建造逻辑的变革。”北京建工科技质量部副部长杨震卿表示,北京建工不仅强化工程机器人装备的升级,更致力于工程机器人生态的打造。当天的开展仪式上,北京市首个工程建设机器人6S店在北京建工展区正式揭幕,亮相在公众面前。

通过展区现场的流程展示沙盘可以看到,依托北京建工全产业链的集成整合能力,这家“6S店”中不仅可以打包工程建造机器人的买卖、租赁、维修、技能培训等基础保障环节,更可以延伸至智能建造咨询、智能劳务施工等深度应用场景,各类工程建造机器人落地使用都可以实现“买车”一样一站直达的便捷。

杨震卿介绍,当前,北京建工已联合高校、科研机构打造“政研学企用”生态链,未来将通过“6S店”模式推广智能装备,预计使首都重点项目用工成本有效降低,为新质生产力落地提供实践样本。

“本次参展既是对‘建设好房子,服务好城市’初心的践行,更是对中央城市工作会议提出的建设现代化人民城市目标的积极响应。我们期待通过服贸会平台,与全球伙伴共探数字时代中国建造的无限可能。”北京建工市场营销部副部长张嘉峥表示。

从服贸会到世建会

THAD领航中国设计“集体出海”

2025年服贸会期间,北京工程勘察设计协会“好设计赋能好房子——勘察设计联合展区”成为关注焦点。这一展区由清华大学建筑设计研究院有限公司(THAD)牵头策划并设计,不仅展示了中国建筑设计的创新成果,更传递出中国勘察设计行业以“集体出海”之姿、迈向国际舞台的坚定信心。

作为北京工程勘察设计协会国际合作工作委员会的主任委员单位,清华设计院以“北京四合院”为灵感核心,将传统空间哲思与首钢园区工业遗存并置融合,构建出一个“新旧共生”的叙事现场。三十余家单位围合布展,形成开放、共享的交流图景,寓意中国设计界从“单打独斗”走向协同合作、从项目实践迈向理论输出与品牌国际化的新阶段。

国际合作工作委员会展区以“纵览——当代中国建筑的动态图景”为主题,聚焦建筑与城市、社会的深层关联。委员会属下的25家成员单位首次集体亮相,展现了中国设计力量在全球市场中的系统布局与战略雄心。

展会三大首发项目尤其引人注目。

首先,“中国建筑:以全球市场为舞台”系列访谈视频重磅推出,汇集了2位院士、11位大师、8家国际事务所代表及19位中国建筑领袖,就可持续发展、文化融合等全球议题展开对话,主动打破西方话语垄断,展现中国从“学习者”向“贡献者”“引领者”的转变。其次,2025年北京市优秀工程勘察设计成果评价首次设立“海外工程设计”专项,一批涵盖交通建筑、文化中心、社会住房等多类型的优秀项目集中展示,彰显出中国设计兼容文化特质与国际标准的能力。第三,由清华设计院联合Gensler、Perkins&Will、HPP等五家国际机构共同主办、以“全球对话·在地共生”为主题的高端对谈成功举办。活动围绕AI与建筑、低碳转型、中英城市更新等前沿议题展开讨论,体现出中国建筑界积极参与全球治理、贡献中国方案的开放姿态。

清华大学建筑设计研究院董事长刘玉龙在活动中表示:“我们正推动中国建筑从‘走出去’到‘走进去’,不仅输出技术与管理,更传递我们对于人、自然与文化和谐共生的价值理念。中国设计要在全球语境中实现从实践到理论的超越,构建真正具有国际影响力的品牌话语体系。”

值得一提的是,清华设计院同时担任2026巴塞罗那世界建筑师大会(UIA)中国馆总策展单位,目前已联合全国逾110位院士、大师与学者组成策展学术委员会,系统筹备中国建筑故事的全球表达。

本次展会不仅是中国建筑对外合作的缩影,更展现出整个行业以体系化、国际化姿态融入全球市场的蓝图。它向世界传达出一个明确信号:中国建筑正在成为全球建设中不可或缺的创新力量、对话伙伴与价值引领者。

数字赋能建造

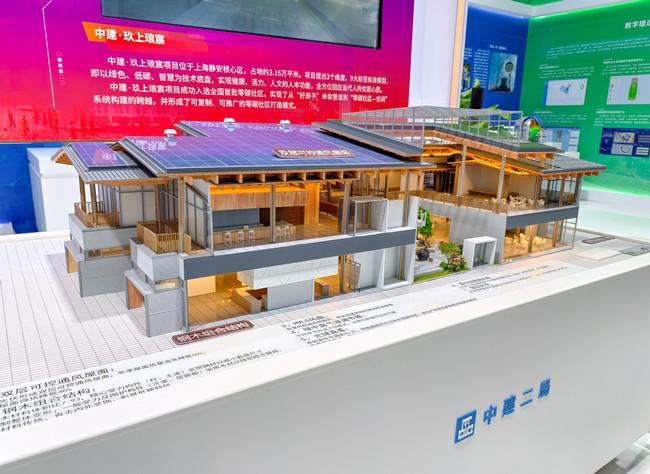

中建二局智造技术焕新亮相

作为连续5年参展的建筑行业代表,中建二局在首钢园8号馆工程咨询与建筑服务专题展的展台显得格外热闹——钢结构全生命周期数字建造、机电数字建造、金属屋面数字建造三大核心管理平台,以及智能焊接机器人等智慧建造创新成果集中展出,全面呈现建筑行业在数字化转型中的创新实践与应用成效,凭借“数字赋能建造”的鲜明特色,迅速成为展区焦点,吸引大批参观者驻足体验、咨询交流。

“钢结构全生命周期数字建造管理平台依托BIM技术和物联网技术,可实现从设计、生产、运输、安装等全流程信息化管理。依托该平台,我们在北京的项目部就可以看到远在千里之外的钢构件加工生产过程。”中建二局安装公司工作人员介绍,在钢结构项目施工中,每个构件的制作、运输及安装,都可以在该平台上实现全过程数字化、信息化管理。

位于雄安新区的中国中化总部大厦项目已于近日交付,其机电安装施工内容包含暖通空调系统、强电系统、给排水系统等,管线复杂繁多,综合排布难度较大。为此,中建二局安装公司应用了自主研发的机电数字建造管理平台。据介绍,该平台包含生产、进度、质量、安全、物资等施工管理要素,以BIM技术为核心,搭建了项目超精细3D模型,犹如一个“超级管家”,可360度无死角观察每个细节,让机电管线这些隐蔽工程如“全息投影”一般立体展现,模拟施工“预演”,提前发现问题,减少误判,降低成本,提升机电施工数字化水平。工作人员介绍,该平台已应用到60多个机电施工项目,并荣获首届全国企业数字化应用生态大会数字化应用典型场景。

三维建模、自动下料、施工进度管理……在中建二局展台,工作人员正在展示金属屋面数字建造管理平台。据介绍,该平台集设计、采购、施工、运维于一体,可高效接入BIM模型,同时利用物联网联通数据智能计算,可实现一键配料下料,大大减少了人工计算等重复性工作。

中国民航历史上规模最大的改扩建工程——广州白云国际机场T3航站楼改扩建项目就应用了金属屋面数字建造管理平台。项目全过程开展BIM深化设计,针对8万平方米金属屋面逆向建立了BIM模型,以三维视图进行精细到毫米级的拼装模拟,将安装精度控制在2毫米内。

除了三大智慧建造平台,智能焊接机器人也是一大亮点。3D相机获取构件三维信息、划线、激光扫描、精准识别并计算焊缝位置、自动根据焊角大小匹配焊接工艺……

“我们应用的3D相机智能焊接机器人是由焊接专用3D相机、焊接视觉软件和控制器等构成,可实现复杂焊缝特征提取、轨迹寻位、工件找正定位等功能,机器人可以24小时不间断工作,应用于钢结构H型钢构件、埋件、牛腿等工件的焊接,降低人工成本,减少生产周期,显著提升了生产效率。”工作人员介绍。

中建一局“拼”出好房子

绘就乡村振兴“富春山居图”

“像搭积木一样建房子”,在中建一局展区,可以亲自动手体验用模块化建造方式拼装的房屋、可以头戴VR眼镜游览极具乡村美景与文化古迹的现代“富春山居图”,吸引了众多观众驻足,这样一栋栋户型各异,拼装出来的民宿样板,就是基于北京门头沟沿河口村灾后重建项目形成的设计—建造—运营全产业链“好房子”建设方案。

斋堂镇沿河口村受去年海河“23·7”流域性特大洪水影响,村庄宅基地全部被洪水浸泡,重建选址后总建筑面积约1.5万平方米,建设96户农宅,中建一局项目团队突破性实现了41天“从无到有”,60天全部交付。

快速完工“秘密武器”在本届服贸会上大放异彩。这是中建一局自主研发的以建筑设计、构件生产、装配施工为一体的预制混凝土结构箱式房屋(CCM),就是先在构件制造工厂把梁、墙板、楼板、箱体结构等零部件生产好,再运送到工地现场像搭积木一样拼装,而要达成一个完整的建设流水线,背后必须要有一个以研发、配件生产、安装、施工、维护等一体化的全产业链生产基地作为支撑。中建一局积极响应建筑业装配式生产转型升级号召,投资组建国内首家全产业链装配式建筑智慧工厂——中建(天津)工业化建筑工程有限公司,提供从创新研发、咨询设计、加工生产、装配施工于一体的全产业链服务。

为了构建村景融合新模式,中建一局秉承设计、建设、运营全局思维,深度参与沿河口村灾后重建项目发展模式搭建、文化资源挖掘、公共空间打造、核心业态布局、村落风貌等方面的整体性系统规划,明确了营造北京门头沟特色的“富春山居图”。规划设计的96户农宅每户都有独立的民宿接待用房,其中51户农宅朝着街巷开门可经营“农家乐”,以构建安居乐业、主客共享的产业环境,并运用数字孪生技术虚拟运营场景,逐步引导村民生产生活方式转变,提升乡村建设品质,实现村景融合、资源共享的灾后重建新模式。

沿河口村项目的快速高效建成,得益于中建一局自主研发的CCM预制混凝土箱式模块体系。该体系以干式连接或干湿结合连接方式为主,具有布置灵活、品质可靠、绿色环保等优势,可大幅缩短建造周期,广泛应用于城市更新、乡村建设、应急救灾及酒店文旅等多种场景,尤其适用于“原拆原建”类项目,能显著减少居民在外安置时间,实现快速回迁入住。

“中建一局通过自主研发,以设计-建造-运营的全产业链装配式建造服务模式为人民提供‘好房子’建设解决方案,未来,中建一局将不断深化建筑工业化发展,以更加智能化、绿色化、高效化的建筑解决方案,助力人民实现‘安居乐业’梦。”中建一局科技与设计管理部总经理李浩表示。

科技守护六百年文脉

上海宝冶打造重大文化地标

上海宝冶作为2025年服贸会受邀企业,重点展示了国家文旅重点项目故宫博物院北院区项目(一标段)中的建材应用研发成果。

故宫博物院北院区是国家“十四五”规划重大文化设施、中央和国家机关在京重点建设的特大型综合类博物馆项目、国际交往中心重大项目。项目应用低碳长寿命与纤维补偿收缩自愈混凝土的制备与工程应用,基于混凝土设计与施工一体化的大体积混凝土裂缝控制技术,创新应用百年文物储藏建筑地下室超厚外墙防水技术,通过电渗透系统原理降低混凝土结构含水率,实现空间恒温恒湿,为故宫文物保护提供了坚实技术支撑和天然屏障。

当前,项目已全面完成主体结构与二次结构施工,正处于机电安装与装饰装修阶段,现场热潮涌动,项目全体成员怀揣着以“与历史对话、为时代立传”的使命感和时不我待的紧迫感,紧密团结,凝心聚力,全力冲刺圆满竣工的宏伟目标。

建设过程中,项目团队充分发挥科技创新的引领作用,取得了一系列令人瞩目的创新成果,包括高性能混凝土的成功研发、结构同寿命“皮肤式”丙烯酸防水技术的突破性研究以及核四级人防施工策划的深度探索等。

其中,鉴于项目地下区域被规划为文物珍藏与修复的重要场所,其基坑深度显著,且四周环水,面临着承压水位高的严峻考验,项目的防渗漏工作成为亟待攻克的一大技术难关。文物修复用房也对环境条件提出了极为苛刻的要求,必须具备卓越的抗震性能、严密的防潮措施、有效的防霉手段以及防结露设计,以确保恒定且适宜的环境。

为全面响应这些高标准需求,项目团队在施工过程中敢于积极创新,大力引入前沿技术、新型材料及先进工艺,项目特成立创新工作室,历经150个日夜的精心适配与反复试验,最终成功研发出一款专为百年建筑工程量身定制的高性能混凝土。这款创新性的混凝土具有独特的自愈合能力,在出现裂缝时,能够通过内置的化学反应机制生成晶体,自动填充裂缝,从而显著提升了混凝土的后期致密性与防水效能,这一突破性成就不仅填补了混凝土技术领域的空白,更为项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑。这一创新成果的意义远不止于此,它还为国内建筑行业树立了全新的技术标杆,引领了行业向更高标准、更精技术迈进的潮流。

此外,项目团队充分利用BIM技术和智能化施工设备等前沿科技手段,实现了施工过程的精细化管理与高效协同作业。通过数字化模拟的精确预测与实时监控系统的即时反馈,迅速识别并解决施工中出现的各种问题,从而确保了施工质量与进度的无缝衔接。与此同时,项目团队更加注重绿色施工,积极采用环保材料和节能技术,为项目的可持续发展贡献力量。

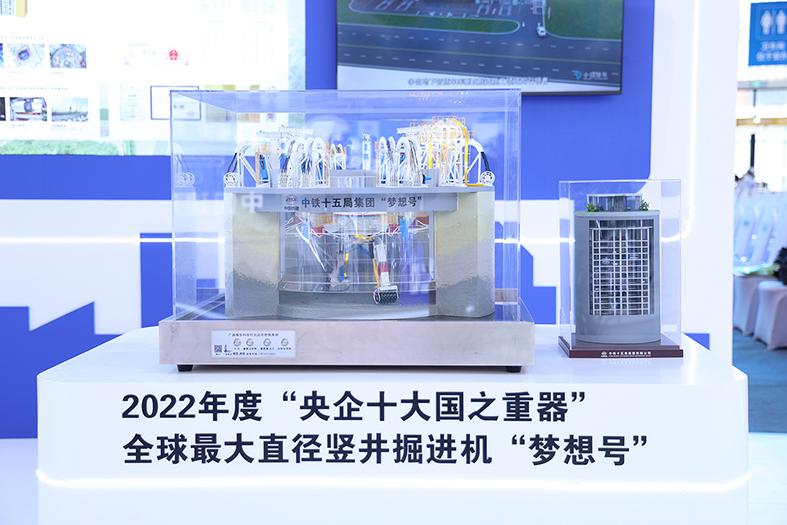

中铁十五局携“梦想号”亮相

引领地下空间智能建造新时代

在首钢园8号馆工程咨询与建筑服务专题展一角,中铁十五局以“大国重器赋能好城市”为主题,打造了一个充满科技感的展区,通过实物模型、动态视频、全息投影与现场专业讲解相结合的方式,多维度、全景式呈现了企业在垂直掘进(盾构)技术、大直径盾构及城市地下综合体建设方面的领先成果与标杆案例,向世界展现了中国建造的硬核实力。

展台中央,一座巨大的模型吸引着众多观众驻足。这就是被誉为央企十大“国之重器”之一、全球最大直径竖井掘进机——“梦想号”的等比例缩小模型。作为首次亮相服贸会的明星装备,“梦想号”是为上海首个垂直掘进地下智慧车库项目量身打造的“专属利器”,代表着我国在高端装备制造领域的最新突破。

“梦想号”整机采用深邃的工程蓝色涂装,彰显工业之美。其最大开挖直径达23.06米,相当于7层楼的高度,整机集成开挖、出渣、支护、导向等多功能于一体,最大开挖深度可达80米,具备可变径开挖能力。更令人惊叹的是,针对上海软土地层含水量饱和、粘聚力小、易塑流、高压缩性等特点,“梦想号”创新采用了定制化助沉推进系统,运用超前支护开挖模式,使井筒能够精准受控下沉,彻底解决了传统施工中的卡滞及突沉风险。

现场讲解员介绍:“‘梦想号’实现了井下无人、地面少人的智能化建造,真正达到了建井人‘打井不下井’的目标。与传统人工开挖的沉井施工方法相比,不仅节约施工成本50%以上,更重要的是极大提升了施工作业的安全性。”

依托“梦想号”的成功应用,中铁十五局已经相继承揽了苏州大儒巷、温州茶白区等智慧车库项目。但这项技术的意义远不止于此——它正在开启城市地下空间开发的新纪元。据介绍,该技术还可广泛应用于地铁始发井、城市调蓄池、地下储能、地下仓储、地下钻探、地下物流乃至地下酒店等多个领域,为破解城市发展空间瓶颈提供了全新的解决方案。

未来,中铁十五局正围绕“深部地下空间开发”和“城市韧性交通系统”两个方向持续创新。展区末端的未来概念区展示了令人振奋的发展蓝图:通过复杂服役条件多功能竖井智能垂直掘进技术,将实现地下空间的立体化、网络化开发;基于未来立体城市的车—库—路—网高度协同的停车精细化管理体系,将彻底解决城市停车难题。

“我们正在推进的不仅是技术革新,更是一场城市发展方式的变革。”中铁十五局相关负责人表示,通过智能建造与数字技术的深度融合,中铁十五局将为现代城市打造更加安全、高效、绿色的地下空间利用模式,让大国重器真正成为建设美好城市的重要支撑和坚实后盾。

官方公众号

官方视频号

官方微博号

官方百家号

官方抖音号